ABOUTジャパニーズ

ウイスキーの日とは

-

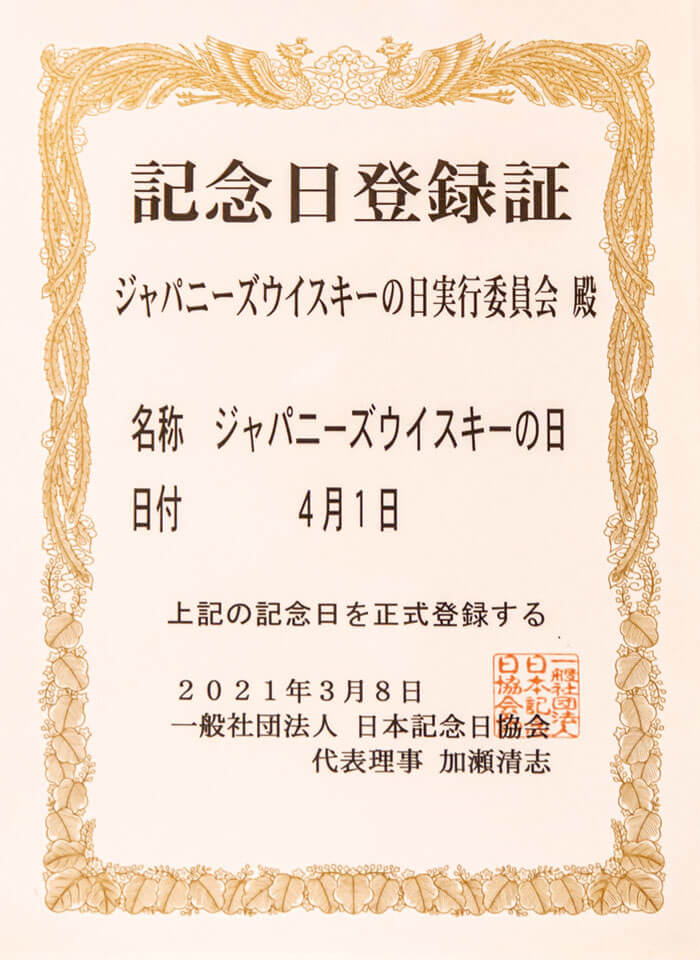

このプロジェクトは【4月1日】を【ジャパニーズウイスキーの日】として制定、記念日登録をし、ジャパニーズウイスキーの情報発信、応援をするために立ち上げました。

1929年4月1日に日本初の本格国産ウイスキー「サントリーウヰスキー(通称“白札”)」が発売されてから、僅か100年超で全世界から高い評価を受けているジャパニーズウイスキー。このプロジェクトはジャパニーズウイスキー誕生の歴史や、先人たちの努力や思い、世界を席巻しているブームの現状を、多くの人々に知っていただくことを目的としています。ホームページやSNSなどでの情報発信と、毎年4月1日のイベントを通じて、皆様とジャパニーズウイスキーを繋げられるよう活動いたします。※ジャパニーズウイスキーとは、日本国内で生産されているウイスキーのことです。

日本洋酒酒造組合より2021年2月16日に発表された 「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」 に準じます。 -

EVENT 2025乾杯イベント 2025

2025年4月1日(火)、5回目の「ジャパニーズウイスキーの日乾杯イベント」が開催されます。今年はウイスキー文化研究所セミナールームを利用し、基調講演、フリーテイスティングとパネルディスカッションを行います。ジャパニーズウイスキーの現状についてや、法制化、今後の活動についての話を交えながら、ご自由にテイスティングをお楽しみいただくイベントです。

- ジャパニーズウイスキーの日2025 乾杯イベント 概要

-

主催/運営 ジャパニーズウイスキーの日実行委員会/ウイスキー文化研究所 会場 ウイスキー文化研究所セミナールーム

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル 2F

MAP日時 2025年4月1日(火)18:30~20:30(2部構成) <タイムスケジュール>

【第1部】18:30~19:15 基調講演「ジャパニーズウイスキーの現状について」 【第2部】19:25~20:30 「パネルディスカッション」「フリーテイスティング」

※19:29に一斉乾杯 定員 40名 参加費 5,500円(税込) ※オリジナルボトル20種(すべてジャパニーズ)フリーテイスティング付

チケット販売 お申込みはこちら

- 第1部:基調講演18:30~19:15

-

-

-

「ジャパニーズウイスキーの現状について」

ジャパニーズウイスキーの現状についてイヤーブックや2024年の貿易統計を交えて講演いたします。ウイスキー文化研究所YouTubeチャンネルにて生配信します!

-

-

第2部:「パネルディスカッション」「フリーテイスティング」19:25~20:30

※19:29に一斉乾杯

- マスターオブウイスキーや一般社団法人ウイスキー文化振興協会評議員の皆様をお招きし、ジャパニーズウイスキーの法制化や今後の活動についてディスカッションいたします。19時29分には皆様で一斉に乾杯しますので、お手元にお酒をご用意ください!また、ウイスキー文化研究所でこれまでリリースしてきたジャパニーズウイスキー15種と、その他5種をフリーテイスティング。これまでウイスキーフェスティバルで抽選販売してきた貴重なラインナップをご自由にお楽しみください!

<テイスティングアイテム>

- 佐多宗二商店 アブサン

- じょうご オリジナルラベル

- 紅さんご オリジナルラベル

- 里の曙 オリジナルラベル

- じょうご/ジャパニーズフェス2022 開催記念ボトル

- 駒ヶ岳 2012 7年/ウイスキーフェス東京2019 in 東京記念ボトル

- 静岡 2018 3年/ウイスキーフェス東京2022 in 東京記念ボトル

- 戸河内 2019 3年/ジャパニーズフェス2022 記念ボトル

- 津貫 2017 4年/ジャパニーズフェス2022 記念ボトル

- 長濱 2018 4年 ボルドーソーテルヌカスク/ジャパニーズウイスキーの日2023記念ボトル

- 秩父 2016 7年/ウイスキーフェス2023 in 大阪記念ボトル

- 尾鈴山 2019 3年/ウイスキーフェス2023 in 大阪記念ボトル

- 嘉之助 2019 3年/ウイスキーフェス2023 in 横浜記念ボトル

- 尾鈴山 2019 3年/ウイスキーフェス2023 in 東京記念ボトル

- 秩父 2012 10年/ウイスキーフェス2023 in 東京記念ボトル

- 駒ヶ岳 2017 6年/ウイスキーフェス2023 in 東京記念ボトル

- 江井ヶ嶋 2020 3年/ウイスキーフェス2024 in 横浜記念ボトル

- 日の丸 2020 3年/ウイスキーフェス2024 in 横浜記念ボトル

- 秩父 2014 9年/ウイスキーフェス2024 in 大阪記念ボトル

- YUZA 2019 5年/ウイスキー検定記念ボトル

ジャパニーズウイスキーの日概要

日付 4月1日 由来 1929年4月1日に日本初の本格「サントリーウヰスキー(通称“白札”)」が発売されたことによるもの 目的 - ジャパニーズウイスキーの認知拡大(歴史、製造方法、他国のウイスキーとの違い、味わいの特長など)

- ジャパニーズウイスキーの消費促進

主催 ジャパニーズウイスキーの日実行委員会 企画 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)実行委員会、ウイスキー文化研究所 運営 ウイスキー文化研究所 ジャパニーズウイスキーの日実行委員会

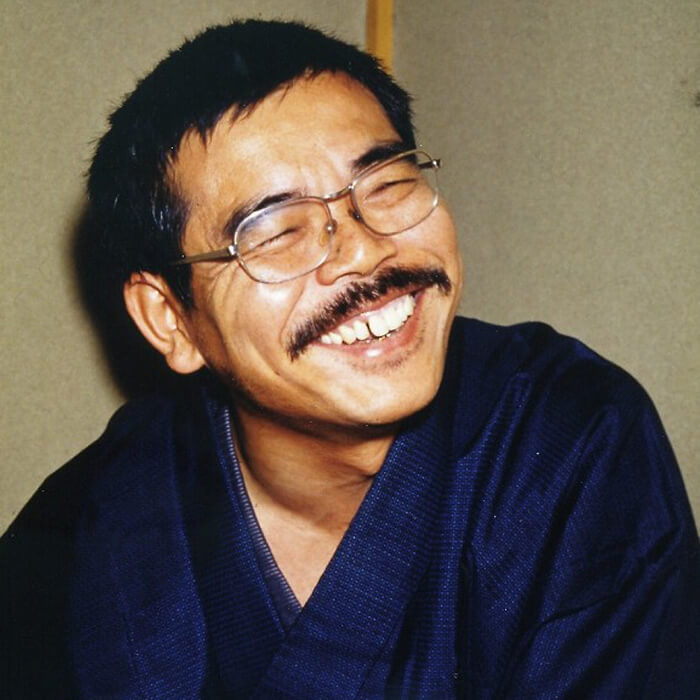

■実行委員長

-

-

-

土屋 守ウイスキー文化研究所 代表

/ウイスキー評論家

-

■実行委員

-

-

- 渋谷 寛ウイスキー文化研究所 代表世話人/弁護士・司法書士

-

-

-

- 中居 靖行ウイスキー文化研究所 代表世話人/ミニチュアコレクター

-

-

-

- 早川 健ウイスキー文化研究所 特別技術顧問/元キリンビール チーフブレンダー

-

-

-

- 糸永 正之星搓大学 客員教授

-

-

-

- 友田 晶子一般社団法人SAKE女の会 代表理事

-

-

-

- 平田 早苗株式会社ポットラックインターナショナル 代表取締役

-

-

-

- 能勢 剛株式会社コンセプトブルー 代表

-

-

-

- 住吉 祐一郎バー・ライカード オーナーバーテンダー/ウイスキージャーナリスト

-

-

-

- リアム マクナルティnomunication.jp 編集長

-

-

-

- トムセン 陽子ラジオDJ/MC

-

×- ジャパニーズウイスキー制定の日に向けて

-

ジャパニーズウイスキーは今、世界でもっとも注目される酒のひとつとなっています。海外の酒類コンペでは高い評価を受け、オークションでは毎回その記録を塗り替え続けています。先ごろ発表された国税庁の輸出統計(2020年)では、ついに清酒を抜いてウイスキーが第1位に躍りでました。その金額は約271億円。これは同じ蒸留酒である焼酎の、実に25倍の数字です。

さらに世界的なウイスキーブーム、クラフトウイスキー人気もあって、ここ4~5年、日本全国に新しいクラフト蒸留所が相ついで誕生しています。その後は計画段階のものも含めると、35近くにものぼります。大手3~4社の寡占状態が長く続いた日本のウイスキー業界に、今新しい時代が到来しています。

そうしたジャパニーズウイスキーの新時代を確実のものとし、ジャパニーズウイスキーの認知をさらに広めるためにも、私たちはこの度、「ジャパニーズウイスキーの日」を制定し、その発展を後押ししたいと考えました。その日にイベントを開き、ジャパニーズウイスキーを応援する人たちと、乾杯をしたいと考えています。

では、ジャパニーズウイスキーの日と呼ぶにふさわしい日はいつなのでしょうか。そもそも、日本の本格ウイスキー造りはいつから始まったのでしょうか。

日本にウイスキーが伝わったのは、1853年にペリーが浦賀にやってきた時だといわれています。いわゆる“黒船来航”で、この時、交渉にあたった幕府の与力や通訳に、ペリーの船上で、ウイスキーが振舞われたのが最初といわれます。その後、明治維新以降は外国産の安い醸造アルコールに色や香味を加えた、いわゆるイミテーションウイスキーの時代が長く続きました。

日本で本格ウイスキーを造ろうと考えたのは寿屋(現サントリー)の鳥井信治郎です。スコットランドでウイスキー造りを学んだ竹鶴政孝を初代工場長に迎え、1923年、山崎蒸留所を創業します。これが日本初の本格ウイスキー蒸留所で、その山崎の原酒を使った国産本格ウイスキーの第1号が、「サントリーウイスキー」、通称「白札」でした。その白札が発売されたのが、1929年4月1日のことです。ジャパニーズウイスキーの日の候補としては、いくつかの選択肢がありました。ペリーが浦賀にやってきた1853年の7月6日、本格蒸留所第1号の山崎蒸留所の創業年、さらには、その山崎の初蒸留の日…。しかし、寿屋の白札の発売日以上にふさわしい日はないと判断し、この日を「ジャパニーズウイスキーの日」とすることに決めました。

今年はコロナ禍で、大きなイベントを開くことはできませんが、オンラインで全国のジャパニーズファンとつなぎ、1929年にあやかって、4月1日の19時29分に乾杯したいと思っています。そのための費用(詳細は下記)を捻出するために、クラウドファンディングを開始したいと考えています。

もちろん、このイベントは1回で終わるものではなく、これから毎年行われます。2023年には、いよいよ「ジャパニーズウイスキー生誕100年」を迎えます。その生誕祭も当実行委員会で行いたい、そのプラットフォームづくりも、この会が担っていければと考えています。ぜひ、この会の主旨に賛同いただき、参加していただければと願っています。

ジャパニーズウイスキーの日実行委員会

代表 土屋守

×- 日付の由来について

-

日本でウイスキーが飲まれ始めたのは1853年、ペリー来航時と言われております。

開国後は、スコットランド、アイルランドなどからウイスキーの輸入も始まり、それを追うようにして、国内ではイミテーションウイスキーの生産が始まります。これは、酒精アルコールに着色、味付けを行ったもので、おおよそウイスキーと呼べる代物ではありませんでした。その製造者の中から、寿屋、摂津酒造といった国産の本格ウイスキーの製造を目指す人々があらわれます。中心人物は寿屋(現サントリー)の鳥井信治郎氏と、摂津酒造の竹鶴政孝氏であり、その物語は2014年9月に放送が始まったNHK連続テレビ小説「マッサン」でも語られております。摂津酒造がスコットランドに派遣したのが竹鶴氏であり、帰国後浪人となった氏を、技術責任者、初代工場長として迎え入れたのが寿屋です。

その後1923年に寿屋は山崎蒸溜所を設立し、1929年には初の本格国産ウイスキー「サントリーウヰスキー(通称“白札”)」を発売するに至ります。

この発売日が4月1日で、この日が記念日として最もふさわしいと考えます。後に竹鶴氏は独立して、大日本果汁株式会社(現ニッカウヰスキー)を設立し、北海道の余市で蒸溜所の操業を開始します。なお竹鶴氏がスコットランドで作成した実習報告書、いわゆる“竹鶴ノート”は摂津酒造の上司である岩井喜一郎氏の手に渡ります。岩井氏は本坊酒造の顧問として、石和蒸留所の設立に携わりました。

1980年代には国内に地ウイスキーブームが起こり、自社での蒸留を行う事業者も多くありましたが、1989年の酒税法改正を契機にこのブームは終焉を迎えます。

2010年代中頃からはクラフトウイスキー蒸留所の設立が相次ぎ、現在では30を超える蒸留所が国内で稼働しています。特に、ベンチャーウイスキー秩父蒸留所の活躍は、広く一般の方々にも知られていることと存じます。現在、世界中で高い評価を受けているジャパニーズウイスキーの礎を築いた先人の偉業をたたえ、また、現在の生産者を応援することを目的とし、ジャパニーズウイスキーの日を記念日として制定いたします。

ジャパニーズウイスキーの日実行委員会 事務局

- マスターオブウイスキーや一般社団法人ウイスキー文化振興協会評議員の皆様をお招きし、ジャパニーズウイスキーの法制化や今後の活動についてディスカッションいたします。19時29分には皆様で一斉に乾杯しますので、お手元にお酒をご用意ください!また、ウイスキー文化研究所でこれまでリリースしてきたジャパニーズウイスキー15種と、その他5種をフリーテイスティング。これまでウイスキーフェスティバルで抽選販売してきた貴重なラインナップをご自由にお楽しみください!